لا شماتة بالموت أو بالمصائب! تلك حقيقة لا خلاف عليها. فلا يرجى لضحايا أي مصيبة إلا الرحمة، ولا للمصابين بها إلا الشفاء، ولا لأهلهم إلا الصبر والأجر. نعم نتعاطف مع الضحية، ونغضب على المجرم، كما نفرح للخير الذي نراه في الناس، ونعتز بصدق وصلابة الموقف. لكن تلك المشاعر وحدها لا تكفي!

الحزن والغضب والحماس تبقى بالنهاية ردود أفعال طبيعية على حدث كالذي أصاب الكويت، نعبر بها ونتقبلها… لكن لا يجب أن نكتفي بها! وأقول بأنها طبيعية لأنه واقعيا وتاريخيا دائما ما يتكاتف الناس وقت الأزمات والمحن ويتوحدون إذا ما شعروا بوجود خطر خارجي مسلط عليهم، لذلك رغم فرحتنا بهذا التكاتف والتوحد فلا يجب أن نعول عليه الكثير أو نعتبره الحصن المنيع الذي سيظل يحمينا إلى أبد الآبدين! فلابد لنا من القراءة والتحليل والتفسير والتقييم لما حدث ويحدث لنا ومن حولنا، تلك هي خطوات النقد السليمة، وهي كما نرى خطوات عقلية لا مجال فيها للعواطف. إن كنت ترفض إشغال ذلك العقل الناقد القابع في رأسك فلا تتابع بقية كلامي… يمكنك أن تكتفي بمتابعة قنوات الإعلام المحلية!

على العقل الناقد أن يسأل: هل ما حدث كان مفاجأة غير متوقعة؟ هل نحن محصنون عما يدور حولنا من عنف؟

لست مسرورا على الإطلاق بقولي أننا كنا، وربما ما زلنا، نعيش في وهم الأمان!

وهم الأمان الذي أتحدث عنه برأيي نابع من مصدرين أساسيين:

١) نفاق اللحمة الوطنية

٢) الأمن المستأجر

نفاق اللحمة الوطنية بدأت الحديث به قبل أربع سنوات تقريبا، وأطلق عليه صفة النفاق هنا لأن ما نراه ونسمعه ونحسه إنما هو لحمة وطنية ظاهرية مبنية على أسس خاطئة، وقد تحدثت عن نفاق اللحمة الوطنية بتدوينة صوتية ومقال بعنوان الصورة الكبيرة، وهو المقال الذي كون أساس كتابي الذي يحمل نفس العنوان.

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/33121388″ params=”auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true” width=”100%” height=”450″ iframe=”true” /]

والحديث عن مقال وكتاب الصورة الكبيرة يسحبنا لقاع مستنقع النفاق الذي نعوم فيه!

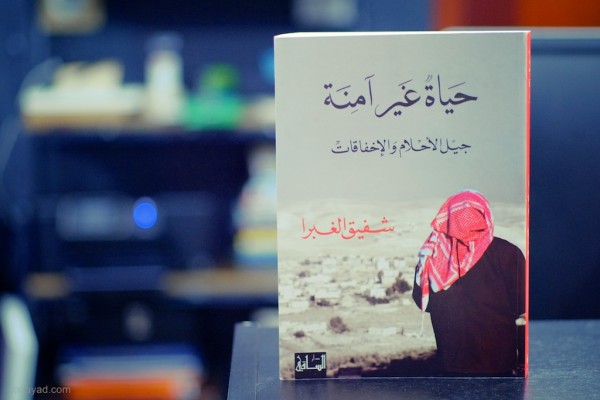

فعندما حاولت – كما فعل غيري – مناقشة الأساس الثقافي لمشاكلنا الحقيقية كالطائفية والفساد وثقافة العنف وغيرها من أمراضنا الثقافية… أُمِرت بالسكوت! فكما يعرف بعضكم تم منع كتابي من قبل إدارة الرقابة بوزارة الإعلام الكويتية بحجة “الإساءة للقبائل” التي وجهت لمقال الصورة الكبيرة بالذات، ولغيرها من الأسباب التي لم يفصح عنها إلى الآن، ولكم أن تقرأوا المقال وتحكموا إن كان فيه أي إساة… أم أنه يقدم علاجا للإساءات! الحقيقة هي أن الرقيب – وما يمثله هذا الرقيب – اختار أن يدس رأسه بالتراب عوضا عن مجابهة المشاكل.

“إحنا ما عندنا هالسوالف… إحنا بخير… إحنا أحسن من غيرنا…”…

“إنت قاعد تثير الفتن… إنت قاعد تشوه صورة الكويت… إنت تسيء لمجتمعنا!”

تلك هي الجمل التي يجابه بها كل من يحاول أن يكشف على عقلنا المريض، يُطرد الطبيب… يقيد… يكمم… ويترك المرض ليستشري، لأنه عيب ننكشف… واخزياه! فعوضا عن تشخيص المرض وعلاجه يتم وخز المريض بإبر المورفين المخدرة… لأن ذلك أريح له ولنا، ونحن شعوب تعشق الراحة ومغرمة بالبحث عن الأسهل. إبر المورفين تأتي بعدة أشكال، على شكل شعارات أحيانا، أو أغان، أو خطب أو مواعظ دينية. تجد روشتة المورفين موصوفة بدقة بمقال الصورة الكبيرة، وتراها حية وتسمعها وتقرأها يوميا بالقنوات الإعلامية المحلية… خاصة الرسمية منها. وهل هناك أجمل من ذلك المورفين الثقافي لمن يبغي العيش في وهم الأمان؟

اسمحولي على التشبيه الدامي التالي…

طريقة تعاطي مسؤولينا – ومن يتبعهم ويتأثر بهم – مع ما يحدث لوطننا يذكرني بهذا المشهد من فلم Saving Private Rayan، نرى في هذا المشهد الدرامي طبيب السرية وقد أصيب بطلق ناري في كبده، ومن حوله زملاؤه الحائرون عاجزون عن مساعدته 🔞:

(المشهد قد لا يصلح لأصحاب القلوب الضعيفة… ولا للجبناء الهاربين من مواجهة الواقع!)

لا أدعو هنا لليأس والاستسلام! بل بالعكس… أدعو لمجابهة المرض وعلاج الجرح… وإعادة حقن المورفين إلى مخازنها! أدعو للصحوة من الأوهام، لكشف الحقائق، لإعطاء الطبيب فرصة للعلاج… الطبيب الحقيقي المتخصص وليس الدجال والمشعوذ… أو الملّا! بل وأطلب أن يعطى ذلك الطبيب الحرية والأمان ليمارس تطبيبه… فلا يمكن للطبيب أن يعالج والقيود تكبل يديه والسيف مسلط على رقبته! وأطلب أن يترك المريض الحياء عنه وينكشف… ليس هذا وقت “الكسوف“! … ثم يبدأ العلاج.