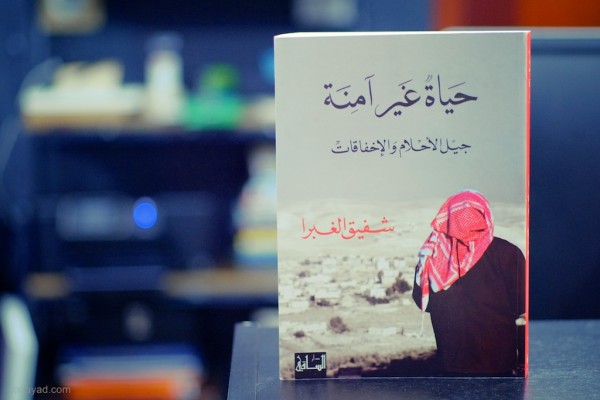

يحكي لنا شفيق الغبرا في كتابه حياة غير آمنة: جيل الأحلام والإخفاقات قصة محاولة فئة محددة من جيل محدد إحداث تغيير في تاريخ هذه الأمة… وفشلهم في تلك المحاولة!

إن كنت قد تأكدت من شيء بعد قراءتي لهذا الكتاب فهو رسوخ اعتقادي المسبق بأن الخلل متأصل في عمق ثقافتنا العربية، وتأثير هذا الخلل – كما تبين لي – لا علاقة له بالمستوى التعليمي أو الأكاديمي للأفراد، السرية الطلابية، تلك المجموعة المثقفة المتعلمة اليسارية المؤمنة بالعدل والمساواة واحترام الرأي واختيارات الإنسان وحقوقه، سرية محاربة منظمة تكونت من خيرة الشباب الجامعي في بيروت في فترة ما بعد النكسة (حرب ١٩٦٧) وسعت لمقاومة الإحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية… ومقاومة قوى التخلف والرجعية العربية في نفس الوقت، يحكي لنا شفيق الغبرا كيف تكونت هذه السرية وكيف انضم لها وكيف تفاعلت هذه السرية مع ما أحاط بها من أحداث وكيف اضطرت لتغيير مسارها مرة تلو الأخرى مجاراة لتلك الأحداث.

يخبرنا الغبرا عن أهمية بيروت كواحدة من أهم المراكز ثقافية في الوطن العربي، وعن دور لبنان كحاضن لشتات اللاجئين والمشردين من أبناء الوطن العربي، وعن الجنوب اللبناني على وجه التحديد كخط المواجهة الأخير مع العدو الأهم و”القاعدة الآمنة” الأخيرة لحركة المقاومة، وكما نعلم فإن البوتقة اللبنانية التي جمعت مختلف أطياف الثقافات العربية انشرخت منذ ضلت أولى الرصاصات طريقها لتتوجه ناحية الأخ العربي بدلا عن المحتل الإسرائيلي، لكن هذا الانشراخ لا يهمني هنا… فأسبابه السياسية والاجتماعية كثيرة ومعقدة ومتداخلة وما كان لأحد أن يسيطر عليه، فبيروت بثقافتها وانفتاحها وحريتها لم تستطع مواجهة مد المصالح والأطماع وطوفان الطائفية والقومية الذين أغرقوها وجرفوا كل ما كانت تتباهى به من جمال… أو غالبيته على الأقل.

ما كان يهمني أثناء قراءتي لهذا الكتاب هو معرفة كيف انحرف مسار تلك الفئة النخبوية من الشباب العربي وكيف ترتبت الأقدار مكونة سدا بينها وبين أهدافها التي قامت عليها، وإصبع الإتهام هنا لا يمكن توجيهه بسذاجة نحو جماعة معينة أو فكرة واحدة أو حدث تاريخي محدد، بل هي سلاسل طويلة من الأحداث يتداخل معها ويشبكها ببعضها البعض إرث عميق من الأفكار والمعتقدات والقيم التي تربت عليها الأجيال، فنجد الغبرا من خلال أحاديثه مع من عاصرهم في ذلك الوقت يجد من يوجهه لهذه الحقيقة… حقيقة أن مشكلتنا الكبرى ليست بالاحتلال ولا المقاومة وحسب، بل مشكلتنا هي بطريقة تفكيرنا القائمة على الفردية وضعف الفكر القيادي والتخطيط بالإضافة لما يسود بيننا من طائفية وطمع وغرور وعدم تقدير لاختلاف الرأي ولا لحقوق الإنسان ولا للمرأة والأقليات، تلك هي القضايا الأهم والتي دون علاجها لن ينفعنا الرصاص ولا المتفجرات… وهذا بالضبط ما أثر على حركة الشباب وحرف مسارها.

قضى شفيق الغبرا ٦ سنوات كمناضل “رسمي” في لبنان، بدأت منذ استقر في بيروت في أوائل مارس ١٩٧٥ منظما للسرية الطلابية، وانتهت (عمليا) بمغادرته لها عام ١٩٨١ عائدا للكويت ومنها إلى الولايات المتحدة، خلال السنوات الثلاث الأولى من عمره النضالي لم يطلق الغبرا رصاصة واحدة تجاه أي هدف إسرائيلي!

لقد انجرت حتى أكثر التنظيمات العسكرية مثالية (السرية الطلابية كمثال) لعملية تشويش للأهداف التي قامت من أجلها، فصحيح بأن التبريرات التي ساقها الغبرا لانحراف مسعاها في محاربة الإسرائيليين وتحرير الأراضي المحتلة قد تكون منطقية نوعا ما… كمحاربة المتواطئين مع إسرائيل تارة وحماية “القاعدة الآمنة” للمقاومة من خطر الأنظمة والتنظيمات التي قد تهدد استقرارها أو تقيد تحركاتها أو تمنع نموها، لكن بالنهاية هؤلاء المتواطئون وتلكم الأنظمة والتنظيمات ومن انضم تحتهم من أفراد يبقون عربا وأشقاء وليسو هم المحتل أو العدو الأساسي الذي تآلف من أجل قتاله هؤلاء الشباب، والغبرا يعبر بأكثر من موضع بالكتاب عن مدى أسفه لاضطراره للقيام بهذه المواجهات التي كان من الأولى تجنبها.

إن أكثر ما آسفني أثناء قراءتي لهذا الكتاب هو الحديث عن أسماء من سقطوا في تلك المعارك العبثية التي لم تحقق لنا هدفا يذكر… ربما أكثر إيلاما من فكرة الفشل ذاتها! فكل بضعة صفحات من الكتاب نقرأ عن المفكر الشاب فلان الذي سقط في المعركة الفلانية، والمهندس الشاب فلان الذي قتل بانفجار لغم أرضي، والأديب الشاب فلان الذي قضى نحبه أثناء قصف المنطقة العلانية، وهكذا نستمر بقراءة أسماء هؤلاء الشباب الجامعي المثقف والطموح والذي بكل تأكيد كنا سنستفيد من حياته أكثر بألاف المرات من أخبار موتهم.

عندما نقرأ قصص هؤلاء الشباب برواية من عاشرهم وتعرف عليهم عن قرب وعاش نفس عيشتهم فإن ذلك يجعلنا أكثر إدراكا بأن ما نسمعه ونقرأه يوميا في نشرات الأخبار عن سقوط الضحايا في الحروب والمعارك المستمرة حولنا ليس مجرد أخبار تروى ولا أرقام تحصى، كل فرد يموت من حولنا في هذه الحروب له أهل وأصدقاء وله قصة وحياة وطموح وأهداف كان من الممكن أن يحققها في حياته فينفع بها نفسه وينفع أمته، فإن أدركنا ذلك أليس علينا إذن أن نكتفي بما خسرنا ونوجه طاقاتنا نحو الحياة بدل توجيهها إلى الموت؟

لو لم يقرر شفيق الغبرا الإنسحاب من حياة النضال في الوقت المناسب فلربما كنا قد خسرناه كبقية من خسرنا من شباب ولما استطعنا أن نقرأ كتابه هذا… وغيره من مؤلفاته، لكنه عاد إلى وطنه واستمر في حياته وحصل على أعلى الشهادات ورجع ليربي أجيالا من الشباب (وأنا أحدهم!) ويثقفهم بالقضية التي آمن بها، بالتالي بدلا من أن يكون رقما آخرا خسرناه بالحرب أصبح إنسانا منتجا أفاد أمته وقضيته أكثر من فائدة جميع الرصاصات والمتفجرات التي كان سيوجهها لو كان بقي مرابطا في الجنوب اللبناني.

عندما تحدثت في مقالي السابق عن ثقافة الرماد وكيف أن الأفكار السائدة لدينا والداعية للعنف والمتباهية فيه هي واحدة من أخطر ما نواجهه اليوم من مشاكل تؤدي لحالة التخلف التي نعيش بها فإني أرى من خلال هذا الكتاب تجسيدا تاريخيا موثقا على كلامي، كما أرى بفكرة انسحاب شفيق الغبرا من دوامة العنف واختياره لطريق العلم والثقافة كبديل هي قمة النضج التي يجب أن نسعى إليه ونحاول زرعه في أجيالنا القادمة، لا أدري إن كان الغبرا ذاته اليوم سعيدا بقراره هذا ومقتنعا فيه أم نادما عليه، ولكني أنا سعيد به، وسأسعد بأي قرار مشابه له من أي شاب اليوم، سأسعد بأي قرار يسعى لزراعة الحب بدلا عن #زراعة_الكراهية.