ساعد على ظهور هذه الحركة الأدبية الجديدة العديد من العوامل، منها نشوء بعض دور النشر الجديدة المختصة بالإنتاج “الشبابي” كما تطلق على نفسها، ودور النشر تلك وعت لأهمية الإنتاج الشبابي ودعمته مشكورة، قد يكون الغرض من هذا الدعم ماديا قبل أن يكون ثقافيا… ولكن بالنسبة لنا هذا الأمر لا يهم، المهم الآن هو إدراك أن دعم الشباب من قبل دور النشر الجديدة هو أمر لم يكن معتادا بالسابق، وهو أمر أثر حتى على بعض دور النشر “القديمة” التي أخذت تتنازل عن مواصفاتها القياسية تدريجيا، فلم يعد اسم الكاتب ومستواه الأدبي مهما كما كان بالسابق وصار الغرض هو “عملية” الإنتاج قبل أن يكون قيمته، وهم معذورون بذلك بسبب ما يعانيه الكتاب عالميا من خطر بسبب التطور التكنولوجي.

من أسباب نشأة الحركة كذلك تعاظم دور الإعلام الاجتماعي الذي ساهم في نشر صورة هؤلاء الكتاب الشباب وجعل من بعضهم شخصيات “نجمة”، مما شجع الشباب على خوض هذا المجال بأي شكل ممكن من أجل البروز وتحقيق ذلك البرستيج الثقافي/الاجتماعي. حبر التوقيع المسكوب على الصفحة الأولى من الكتاب يعتبره البعض – من الكتاب أو القراء – أثمن من الكلمات التي تحتويها دفتيه، حفلات التوقيع وما يصاحبها من صور و”سلفيات” تعتبر واحدة من أفضل أشكال الدعاية الاجتماعية والتي قد تستثمر لاحقا في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية أو ربما السياسية.

ساهم الإعلام الاجتماعي كذلك في تبسيط عملية الكتابة ذاتها وتقريبها من الناس، حيث تغيرت صورة الكاتب من كونه شخصية غامضة ومنعزلة ومعقدة إلى كونه أي شخص يستطيع أن يطبع كلماته وأفكاره وخواطره على الكيبورد وينشرها للناس، فمن يستطيع كتابة خاطرة تحت صورة على الإنستاجرام يمكنه أن يكتب كتابا. كذلك لا ننسى السهولة النسبية في عملية إنتاج الكتاب اليوم بسبب التطور التكنولوجي والانخفاض النسبي للمجهود والتكلفة المصاحبة لها. كل ذلك أدى إلى بروز هذه الحركة الأدبية الشبابية المعاصرة والتي أتوقع أن تصبح واقعا مفروضا علينا شئنا ذلك أم أبينا.

فوائد

مردود الكتابة والنشر كبير ويستفيد منه الكثيرون، فتكلفة الكتاب بسيطة والمردود المادي منه لا بأس به… إن سوق الكتاب جيدا وبيع بشكل جيد، ويستفيد ماديا من إنتاجه الكثيرون، فالكاتب يستفيد والناشر يستفيد والمصمم والمطبعة والبائع يستفيدون. لذلك طالما استمر الإنتاج الأدبي ستستمر مكائن المطبعة بالدوران مساهمة في إبقاء الكتاب على قيد الحياة، وذلك أمر هام جدا.

وفائدة الكتاب، أي كتاب، ليست مادية وحسب، فالكتاب إنتاج فكري يعكس حالة المجتمع ويوثقها وفي بعض الأحيان يوجهها كذلك. هل كلامي هذا عن الفوائد الفكرية للإنتاج الأدبي كلام مثالي شاعري لا ينطبق على الأدب الركيك والمنحط – كما يراه البعض – الموجود على الساحة اليوم؟

نعم ينطبق!

لكي نستوعب ذلك علينا أن ننظر للإنتاج الأدبي ككتلة كاملة وليس لإنتاج أشخاص منفردين أو جماعات محددة، هذه النظرة الشاملة ستجعلنا ندرك بأنه عوضا عن التركيز على “مستوى” الأدب علينا بالفعل أن ننظر “لوجوده”. برأيي نعم، الإنتاج الأدبي هام من الناحية الكمية وليس فقط من حيث النوعية، ووجود كتّاب وقراء كثر بمختلف المجالات والمستويات أفضل من وجود نخبة ضئيلة تكتب وتقرأ بينما الأكثرية لا تدري عن هوى دار الكتاب!

الإنتاج الأدبي الوافر، وتهافت القراء على استقباله، مؤشر إيجابي برأيي. كونك تقرأ، مهما كانت قراءاتك سخيفة بنظر بعض الناس، أفضل من هجرك للقراءة. ووجود الكتّاب، بغض النظر عن مستواهم، أفضل من انعدامهم. تداول الكتاب يعزز عادة القراءة لدى الناس، ويشجعهم على نقاش ما يقرؤون ونقده وتقييمه. فإن استمر الناس على هذا الحال سنجد أن المستوى تدريجيا قد تطور وارتفع، فالزبد سيذهب هباء وما ينفع الناس سيبقى في الأرض، وذلك ما سأحاول توضيحه في القسم القادم.

حقيقة الشذوذ الأدبي

سأبدأ دفاعي عن ذلك الأدب المغضوب عليه بسؤال، هل تستطيع أن توجه انتباهي لدولة معينة أو فترة زمنية محددة الإنتاج الأدبي فيها كامل ومثالي وبقمة الرقي؟

هل نتحدث عن “الغرب”؟ ادخل أي مكتبة كبيرة في أمريكا أو أوربا وستجد على أرففها الكثير من الكتب الثمينة وبجانبها كتب بغاية السخف وبقمة الانحطاطا (وذلك يعتمد على تعريفك لمعنى الانحطاط)، ستجد كتبا سخيفة المحتوى ولا تقدم للقارئ أي فائدة، كما ستجد أيضا كتبا تحاول أن تكون محترمة لكنها مقدمة بأسلوب ركيك يجعل منها وقودا جيدا للمدافئ! لا داع لتزور المكتبات ابحث في قسم الكتب في موقع أمازون عن أي موضوع ولاحظ كمية الكتب التي ستظهر لك ولتقييم الناس – أو تجاهلهم – لها وستستوعب ما أقصد.

هل نتحدث عن كتب أيام “زمان”؟ عن أيام طه حسين ورفاعة الطهطاوي وقاسم أمين وزكي جمعة؟! عن أيام المتنبي والفرزدق والحطيئة والجاحظ؟ المتبحرون في الكتب الكلاسيكية للأولين يمكنهم أن يدلوك على عناوين بعض الكتب التي تتحدث في أمور تجعل وجنتا أجرأ كاتب من كتابنا الشباب تحمرّ خجلا! ناهيك عن كتب السحر والشعوذة والدجل وقصائد المجون ونفخ الجوخ والاستعراضات اللغوية الفارغة، بل حتى بعض كتابنا “الكبار” لديهم أعمالا تفشّل! هل مرت عليك قصيدة “ما أنصف القوم ضبة” للمتنبي (+١٨)؟

إن لم تقرأ “ما أنصف القوم ضبة” فذلك لحسن حظك أولا، ولأنها ليست من القصائد المقررة في المدارس ثانيا، ولأنها في بعض الأحيان لا ترد كاملة – للأسف – حتى بدواوين المتنبي المطبوعة حديثا. اسأل نفسك ثانية، لماذا هذه القصيدة – وغيرها من الأعمال الهابطة – لا تدرس بالمدارس ولا تطبع في بعض طبعات الكتب الحديثة؟ الجواب على ذلك ببساطة لأن الثقافة المتوارثة اختارت تجاهل ذلك العمل، لأنه عمل لم يفرض نفسه، وذلك على خلاف أعمال المتنبي الأخرى العظيمة وأعمال الكتاب الكبار الآخرين من الأولين ومن التاليين. هي بالنهاية عملية انتخاب طبيعي، يفرض القوي فيها نفسه والضعيف يندثر.

وذلك الأمر ينطبق كذلك على أعمال الأجانب، ملايين الكتب تطبع كل عام، كم كتاب منها عليه القيمة وله تأثير إيجابي في المجتمعات ويساهم في تقدم الإنسانية ونشر الثقافة الهادفة؟ (أنظر لهذه الإحصائية… المخجلة) من ملايين الكتب هذه سنجد مئات الآلاف من الكتب السخيفة والمملة والعنصرية والخلاعية والمضرة للإنسانية، تلك الكتب في أغلب الأحيان يتحول جزء منها إلى أرشيف المكتبات والبقية إما تتم إعادة تصنيع أوراقها أو تتحول إلى وقود.

الحد الفاصل بين الكتاب المخلّد وكتاب الوقود هو مقدار ما نولي ذلك الكتاب من اهتمام، لو كتب المتنبي قصيدة “ما أنصف القوم ضبة” في أيامنا هذه لصار مصيرها إلى واحد من اثنين، إما أن يقرأها مجموعة بسيطة من أصدقائه فيضحكون عليها قليلا وثم ينسونها، أو أنها ستنتشر في جروبات الوتسآب وفيديوات اليوتيوب وتتحول في تويتر إلى هاشتاق #ضبة فيضحك الناس عليها أو يغضبون على المتنبي بسببها وربما يناقشها مجلس الأمة في أقصى الأحوال، قد تصبح القصيدة قضية الناس لمدة أسبوع أو اثنين… لكنّها بالنهاية بكل تأكيد لن تدرج في مناهج اللغة العربية في مدارسنا… لأن انتشارها شعبيا لن يقلل من مقدار الانحطاط الموجود في كلماتها. نعم اهتمام الناس بها – ولو مؤقتا – سيعطيها أهمية وربما يطيل من عمرها قليلا، لكنها لن تكون القصيدة الخالدة التي نتذكر المتنبي بها.

بنفس الوقت، لو أننا قررنا محاربة المتنبي ولعنّا سيرته ومنعنا كتبه ومؤلفاته بسبب تلك القصيدة الهابطة لخسرنا الكم الكبير من أعماله العظيمة، قِس على ذلك أعمال الكثير من المؤلفين والكتاب والفنانين، لو أننا حطمنا نزار قباني بسبب تأليفه لديوان “طفولة نهد” لحرمنا أنفسنا من “حبيبتي” و”قاموس العاشقين” و”قصيدة بلقيس” و”هوامش على دفتر النكبة”.

لذلك مهما شاهدنا وقرأنا من كتب لا تعجبنا لنتذكر بأن تلك الأعمال لا تمثل نهاية العالم. كل كاتب، كبيرا كان أم صغيرا، لابد له من شطحة هنا أو هناك، لا يوجد كاتب كامل. نعم واجبنا أن ننقد ونبين رأينا فيما نقرأ، لكن لا داع لإعطاء الأمر أكبر من أهميته ونطالب بمنع هذا ومحاسبة ذاك، ولا نقسوا على كتابنا كثيرا… خاصة الشباب منهم، فغدا سيكبرون… وقد يعقلون وينتجون أعمالا تخلد بدل إنتاج الوقود مما لا يعجبنا.

============

ملاحظة:

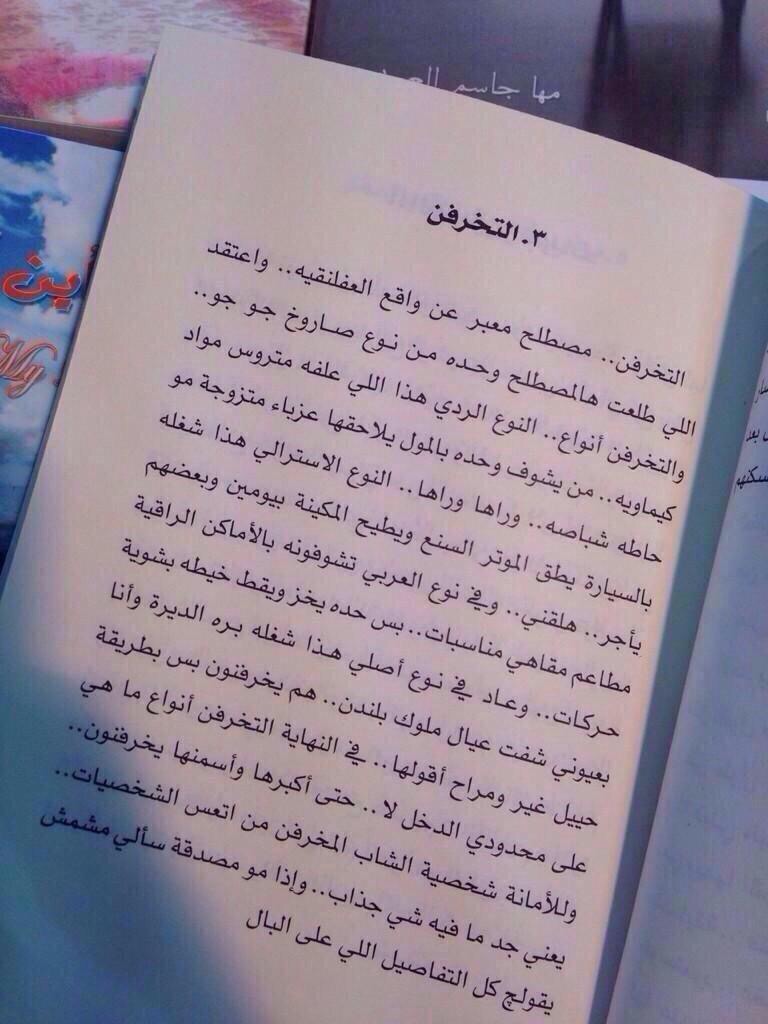

– الصورة الواردة أعلاه من الصور المتداولة في تويتر لإحدى الأعمال الأدبية الصادرة مؤخرا، لا أعرف إلى الآن اسم العمل ولا صاحب الصورة.